1月3日-17日,病毒“沉寂”的15天

原文来自豆瓣「翟鹏霄Patty」

2020年1月17日,如果你是一位来到武汉的游客,你不会想到,六天之后,这座城市和她的九百多万居民会断绝与外界的一切交通,被封锁在一场前所未有的病毒的阴霾里。

当时,你也许已经听到了一点零星的肺炎传闻,但如果你去查一下官方的通报,就会放下心来:1月3日以来,到现在整整15天了,这座城市没有发现一起新的感染病例,也没有发现医务人员感染。如果你再搜索一下相关消息,你也许会读到:1月14日,国家卫健委专家组组长徐建国告诉《科学》杂志:“疫情程度有限,如下周无新增病例或将结束。”你没有理由不放下心来,毕竟,谁也不会对传染性肺炎这样的事情掉以轻心,我们可是一个经历过“非典”的国家。

1月19日,武汉百步亭社区举办了“万家宴”。

接下来的事情,已经是我们每个人亲历的历史……

| 通报与现实

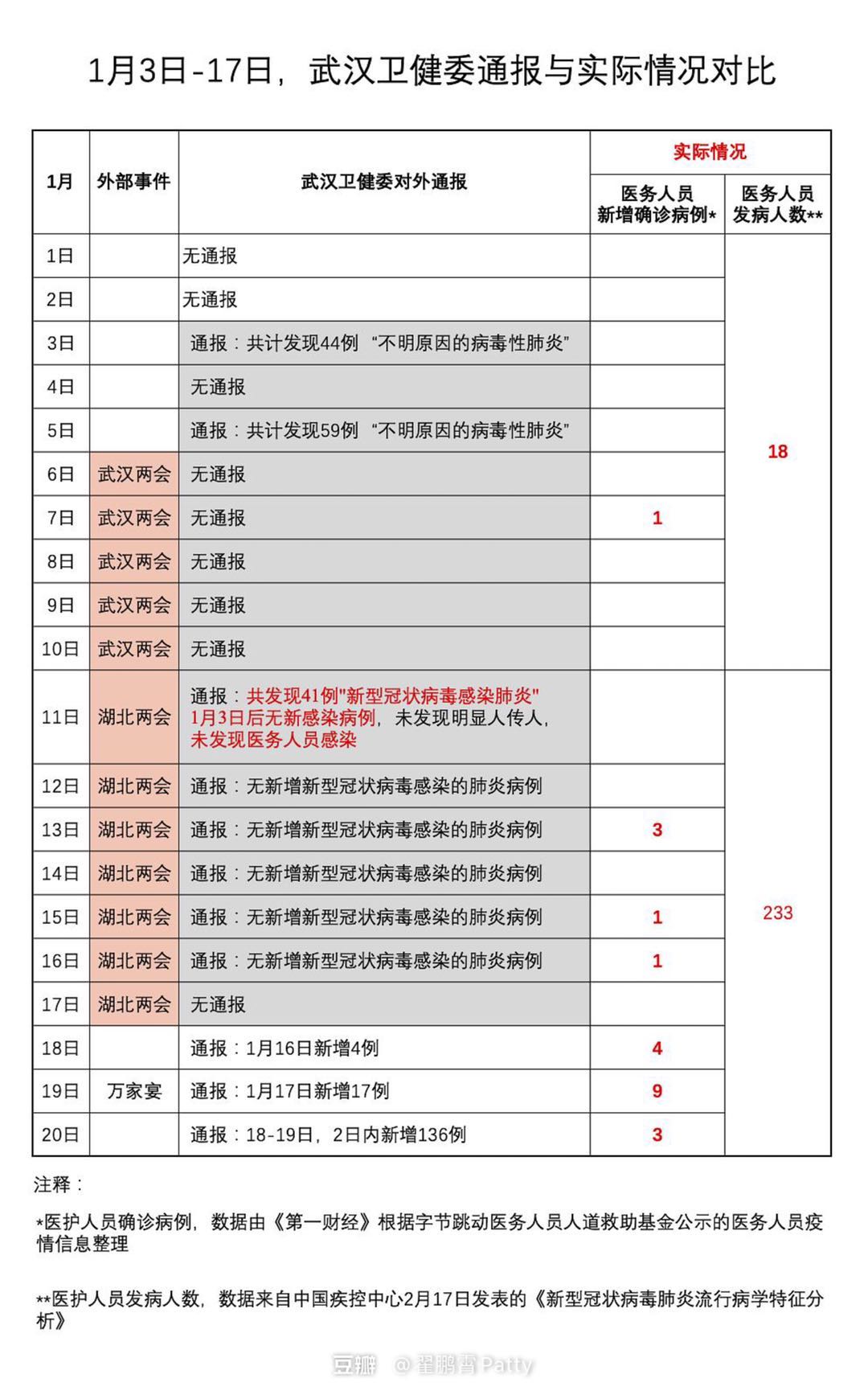

《第一财经》整理的疫情发展时间线,让我们看到了一些与官方通报不符的事实:1月3日到15日之间,光是确诊的医务人员就有5名。最早的一例是1月7日。

2月17日,中国CDC在《中华流行病学杂志》发表了论文《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》,其中的回顾性报告显示:1月1-10日,武汉发病的医务人员有18例;1月11-20日,这个数字已经达到了233例。

注释:

注释:

*+医护人员确诊病例,数据由《第一财经》根据字节跳动医务人员人道救助基金公示的医务人员疫情信息整理

**医护人员发病人数,数据来自中国疾控中心2月17日发表的《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》

我们后来也了解到,“吹哨人”李文亮医生在1月12日以“新型冠状病毒高度怀疑”收治入院,这在当时已经不是个别病例。

也就是说,做为“人传人”重要证据的医务人员感染现象,早在1月上旬就已经出现,到了15日左右已经不再是个别案例,而为什么有关部门和专家却一直对外宣称“没有发现明显人传人证据”?

而这段时间的整体疫情又如何呢?一线医生的感觉是:“我们看到的情况和现实报出来的的情况差太远了。”

“我们所有医院的医生都知道这个事不对头,因为我们看到的情况和现实报出来的情况差太远了。”武汉一名大型三甲医院影像科医生告诉财新记者,肺部间质性改变以往非常少见,他所在科室每次遇到相关影像,甚至会引起科室内的学习讨论,但在1月15日,其所在医院发热门诊已经一天就能发现50个此类病变。(财新)

究竟为什么,在整整15天的时间里,武汉卫健委的病例通报为零?武汉卫健委当时掌握了真实情况吗?国家卫健委派往武汉的专家们获得了真实的信息吗?究竟是专家误导了决策部门和公众?还是有关部门误导了专家?

| 瞒报?还是确诊标准受限?

疫情“沉寂”了15天之后,1月18日凌晨零点十分,武汉卫健委通过官网发布通报:武汉市新增4例新型冠状病毒感染的肺炎病例。加下来的几天里,病例数开始激增:

1月19日通报:1月17日新增17例

1月20日通报:1月18-19日,两日内新增136例

1月21日通报:1月20日,新增60例

疫情“沉寂”的十多天,刚好跟武汉市、湖北省“两会”的召开时间一致,于是引发了网民的种种猜测:是否因为“两会”召开,有关部门有意向公众隐瞒了疫情?

武汉卫健委对17日之后病例数激增的解释是:1月16日之前,武汉的疑似病例确诊检测,需要把样本送到国家疾控中心去进行,这个过程很漫长,结果返回约需要3-5天;之后国家把检测权力下放到了湖北省疾控中心。此外,1月18日之前,国家卫健委规定的确诊方法只有一个:基因测序。之后,国家卫健委发布了《新冠肺炎疗方案》第二版,放宽了确诊标准:基因测序与核酸测试,两种方法二选一。

而事实上,这个说法只能解释1月16日的病例数与后来几天的反差,并不能解释1月3-15日之间的零通报。因为,“必须送到中国疾控中心去做基因测序”这个确诊标准是1月15日才公布的(《新冠肺炎诊疗方案》第一版),而且只生效了一天,第二天(1月16日),国家卫健委就把检测权力下放到了湖北CDC。

也就是说,如果确诊标准有问题,影响的也是15日之后的通报,而不是之前。

1月15日之前,怎样确认病例?

1月15日之前,确认病例的方法经历了两个阶段。

I.未找到病原之前:不明原因的病毒性肺炎

第一个阶段是2019年12月26日到2020年1月7日,我国的医疗与疾病防控系统发现了这种新型肺炎,但还没有找到病原,暂时称其为“不明原因的病毒性肺炎”。在这段时期,确认病例的依据是:临床症状+胸部CT影像学特征+以及已知病毒的排查检测。依据这样的标准,1月5日,武汉卫健委对外公布,武汉市一共发现了59例“不明原因的病毒性肺炎”,患者的发病日期都是在12月12日至12月29日之间。

II.确定病原之后:新型冠状病毒肺炎

1月8日,国家疾控中心宣布,初步认定新型冠状病毒为“不明原因的病毒性肺炎”的病原,并且已经获得了该病毒的全基因组序列。病原体的确认使病例的病原学诊断成为可能。

1月10日,国家CDC完成了PCR诊断试剂的开发与测试,随即下发给武汉。

1月11日上午7点,武汉卫健委发布通报,宣布通过病原核酸检测,确认了41例新型冠状病毒肺炎,同时宣布,“自2020年1月3日以来未发现新发病例。”(之后,新增病例为零的状态一直持续到1月15日。)

也就是说,在1月15日国家卫健委规定只能通过基因测序来确诊之前,武汉在确认病例方面并没有受到明显的制约;在收到PCR检测试剂之前,可以通过临床诊断+CT影像来发现病例;在有了试剂之后,核酸检测不仅被允许,而且也具备条件。

在具备上述条件的情况下,武汉卫健委在1月3-15日的整整13天里,一个新病例也没有发现。

武汉卫健委在1月15日发布的一篇疫情问答里,有关领导还专门强调了这段时间的病例监测力 度:“我市进一步加强了病例监测和搜索工作,一方面继续做好不明原因肺炎监测,另一方面在我市各级各类医疗机构开展病例搜索,以便早期发现病例。”

然而,病毒真的在这段时间里突然隐匿,变得难以发现了吗?一线医生显然不是这样看的。

| 医生的忧虑

从元旦开始,符合症状的病例就在迅速增加,做CT诊断的放射科医生的感受最为直接。对此,财新做了很详细的报道:

从1月3日,李云华(湖北新华医院放射科医生,化名)就发现了三例肺部磨玻璃状CT报告单,类似病例每天增加,而且增加比例呈直线上升趋势。1月10日磨玻璃状病例增加到30个的时候,李云华就觉得事情不对劲了。虽说尚待严格的病毒检测,但李云华凭经验认为,“我从没见过增长这么快的病毒,每过几天翻一番,这个速度太骇人了。”李云华由此不再敢相信官方宣称的专家判断,各医院放射科医生之间会交流疑似病例数字,情况都很不乐观。(财新)

刘力(武汉某三甲医院放射科医生,化名)则是从11日起不敢再相信官方通报。那一天,武汉卫健委通报,截止10日24时,初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例,未发现医务人员感染。刘力说自己当时就傻了,他明明知道武汉同济医院调到发热门诊支援的急诊科医生陆俊1月5日就出现了“无明显病因”的发热症状,右肺CT片有片状磨玻璃影,到1月7日再次复查时右肺、左肺均出现斑片和毛玻璃样病变,后诊断为不明原因病毒性肺炎,1月10日下午已经住院了。他重看从1月1日起的所有急诊查肺的CT诊断,只看斑片状磨玻璃的。刘力痛心地看到,从1月1日开始,先是个位数的增加,然后逐渐开始翻倍,“到1月15日的时候,我发现了50例。可是到这一天,卫健委还在报原来的41个。1例没有增加。”(财新)

就这样,整整15天在官方通报里“销声匿迹”的病毒,在现实中却不断地蔓延。它随着求诊的病人来到了医院,盘踞在医院,袭击着医生、护士和病人,再随着交叉感染的病人们走出医院,扩散到武汉的大街小巷。

|| 专家知道吗?

王广发:“当时,给我们的资料是41例确诊病例。”

王广发是国家卫健委派出的第二批专家组的成员,1月8日抵达武汉,16日返回北京。17日出现感染症状,21日确认感染新型冠状病毒肺炎,30日治愈出院。他因为在1月10日接受媒体采访时说整体疫情“可防可控”,“没有出现医护人员感染”,所以在社交媒体上被一些网民指责不实事求是。

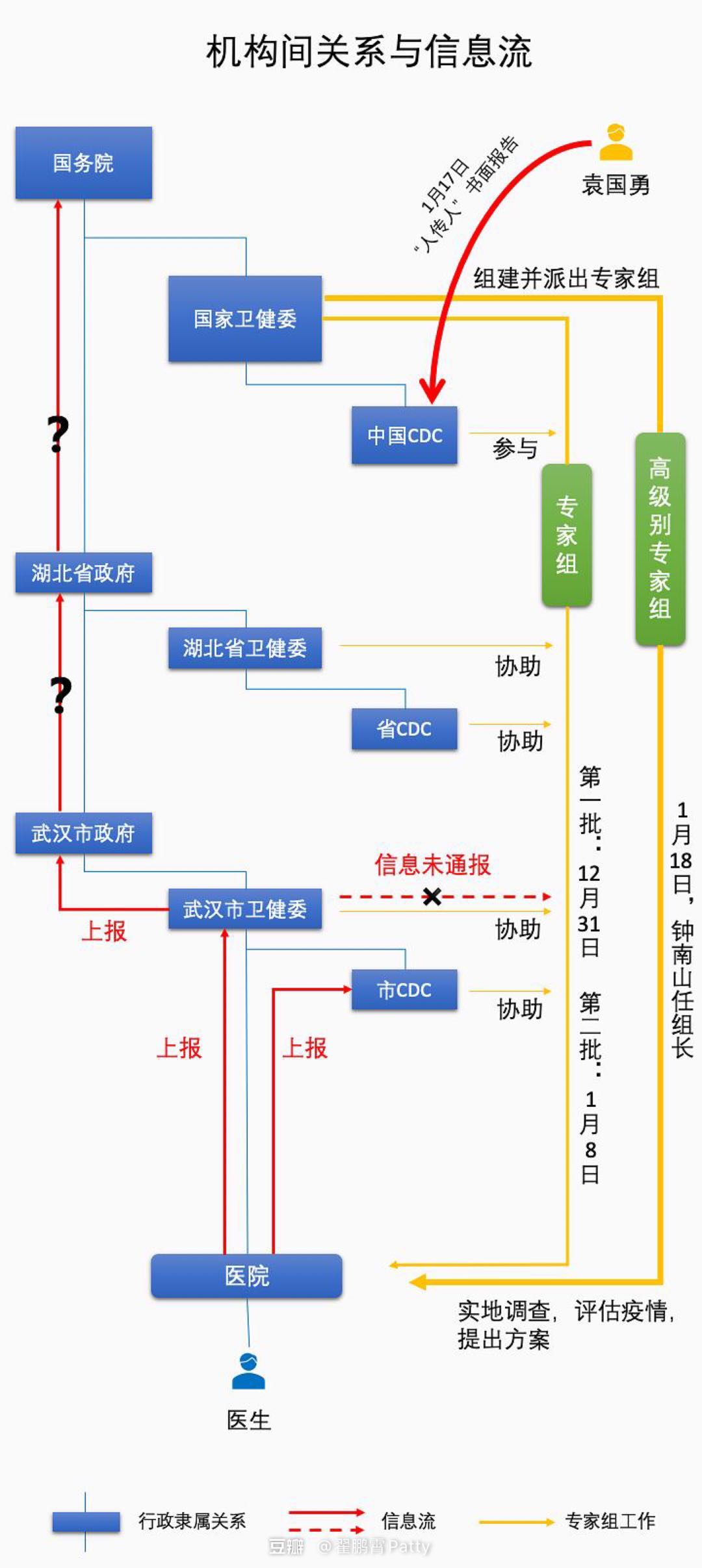

2月1日,他接受了中青报的采访。被问及“人传人”证据时,他回答说:当时的资料比较有限,“给我们的资料是41例确诊病例”,从有限的资料来看,当时我们没有看到明确的人传人的证据。“原始的资料有欠缺,甚至有些信息根本没有拿到,判断上就会失误。”

不难听出,王广发所在的专家组在当时并没有获得医务人员感染的信息。王广发在武汉工作的时间是1月8-15日,就在他停留的这段时间里,陆俊医生10日入院,李文亮医生12日入院,新华医院11日发现了第二例医务人员感染。也是在这段时间里,武汉协和医院神经外科14名医护人员被同一个病人感染,而且就在王广发返回北京的同一天(16日),这14名医务人员被收治入院。“当时一回到北京,专家组组就马上开会。我那时还没有发烧,也不知道医务人员感染、人传人的情况。”

不仅王广发,当时也在武汉指导防疫工作的中国CDC副主任冯子健对医务人员感染的消息也一无所知(《中国新闻周刊》)。冯子健后来接受《新京报》的采访,被问及何时得知医务人员感染的消息时,他回答说:大约是在19、20日,钟南山抵达武汉之后才知道的。

一方面,病毒在迅速传播,人传人迹象在一线医生眼中显现无疑;而另一方面,专家们却只掌握1月3日之前的病例。

在没有获得新增病例报告、不掌握医护人员感染信息的情况下,专家组组长徐建国的乐观态度就显得可以理解:“疫情程度有限,如下周无新增病例或将结束。”专家们在对待“人传人”这个问题上的谨慎态度也显得无可厚非。这甚至也可以解释,为什么国家卫建委下发的第一版《诊疗方案》会把确诊标准定得仿佛很“苛刻”:将样本送至中国CDC进行全基因组测序。——以专家当时掌握的信息来看,疫情并不紧迫,也不严重(只有41例,而且已经有10多天未发现新病例了)。既然现实威胁并不大,那么面对这个新出现的病毒,专家组愿意按照更严格的标准,以免出现“错分”,干扰研究的进行一一这样的考量完全在情理之中。

有人质疑:既然专家到了武汉,也去了一线,为什么没有了解到真实的情况?是不是专家太“官僚作风”了?而王广发解释说,他作为医生在一线时,看的是一个一个的个案。也就是说,专家对疫情的整体把握,单靠个人亲历的视点是不足的,必然依赖相关部门提供的统计数据。

社交媒体上有人指出,中国CDC是国家卫健委下属的公益事业单位,并没有行政权力。国家卫健委派出的专家组,成员有的来自CDC,有的来自其他医疗机构,总的来说,他们都是进行实地调研的研究人员,虽然是国家级专家,但跟当地的对口部门之间,并没有行政隶属关系。他们要开展工作,其实非常依赖当地有关部门的“安排”和“配合”。所以即便到了一线,他们的所见所闻,也在较大程度上取决于当地部门的支持和协助,他们的研判和结论,也会严重依赖当地提供的数据和资料。

不跟专家分享医护人员感染信息,在这个问题上,武汉卫健委很难有站得住脚的理由。“感染病例的概念比较宽泛,确诊病例、疑似病例、观察病例和无症状感染者都被视为感染病例,医务人员中出现任何感染迹象,无论是否确诊,都应该及时向专家组通报,进行重点讨论和研究。然而从多方面的报道看来,在钟南山率队抵达武汉之前,医护人员感染的消息似乎被严格地封锁了起来,甚至连国家卫健委派出的专家和中国CDC有关负责人都不知情。

“我在SARS10周年时写道,盖子不能括,越捣越糟糕。对大众也不能隐瞒..绝对不能掩盖疫情,让专业人员都无法了解真实的情况。”(王广发)

| 市长知道吗?

1月31日,在央视《新闻1+1》节目中,白岩松连线了当时仍然在任的武汉市委书记马国强。节目里,马国强回顾了疫情防控早期错过的重要节点:1月12日、13日,又是一个重要时间节点。随着病例数的增加,特别是泰国曝出第一例从武汉去旅游的人确诊之后,我们采取了机场测温、高铁站测温等措施。”

从中我们不难听出,在1月12、13日的时候,武汉政府其实掌握了“病例增加”的信息,与此同时,武汉卫健委却仍然每天在官网上通报:没有新增病例。

在马国强与白岩松对话的前几天,1月27日,武汉市长周先旺接受了央视的采访,在谈到武汉市前期疫情披露不及时的问题是,周先旺解释说:对于传染病信息的发布,地方政府必须要获得授权之后,才能依法披露,请大家理解。

这样的回答,一方面意味着,武汉地方政府掌握的信息比发布的信息要多;而另一方面又撞上了罗生门:疫情发布不及时究竟是哪一级政府的责任?武汉市政府究竟将什么样疫情信息进行了上报?是上报信息不完整,还是上级部门不允许发布?如果医护人员感染这个盖子,要等到国家高级别专家组组长钟南山18日到达武汉之后才能揭开,那么人们忍不住要想,在此之前,这个秘密究竟到达了哪一级领导?

政府综合考虑疫病防控与社会安定,对疫情信息发布采取谨慎态度,本也无可厚非,但整体上应该遵循“外松内紧”的原则:对外避免引起不必要的恐慌,对内则应该高度重视,做到决策者、疾控部门与专业人士之间信息透明,决策者应该在专业人士的协助下,制定有效的监测和防控方案,部署、协调各个部门加以实施。

无论出于什么样的动机,用各种瞒和括的做法去遮蔽公众的眼睛,遮专业人士的眼睛,最终必然会遮蔽决策者自己的眼睛。

1月19日,武汉百步亭社区的“万家宴”如期举行。

“其实我们露陆陆续续都知道这个情况很严重,但大家都不敢说真话啊。”李云华说,“我们医护人员们没日没夜工作,就是想和死神赛跑,抢救病人,这些病人都是跟我们同住一个城市的活生生的人,他们本不必遭受这么大的痛苦。”(财新)

“人传人”证据的第一份书面报告:来自武汉之外

根据正规媒体的报道,“人传人”证据的第一份书面报告并不来自武汉,也不来自国家卫健委前期派出的两批专家组,而是来自香港大学微生物学系讲座教授袁国勇。

袁国勇同时也担任港大新发传染性疾病国家重点实验室联合主管、港大深圳医院临床微生物及感染控制科主管。1月15日,他带领的团队在港大深圳医院确诊了一起家庭聚集性疫情案例。这个家庭的7位成员中,有6位感染了新型冠状病毒,感染者中有5位近期往返过武汉,1位没有,表现出明显的“人传人”特征,而且6位感染者之中,有1位没有表现出症状。

1月17日,袁国勇将这一发现以书面形式发送给了一中国CDC主任高福本人和广东省CDC,提示人传和无症状感染风险。

1月18日,钟南山率领国家卫健委高级别专家组来到武汉。袁国勇也作为高级别专家组成员一同到达,成为专家组中唯一一位来自香港的成员。

1月19日下午,钟南山院士结束武汉考察,对外发出预警。

我们不知道,如果没有这份来自武汉之外的报告,钟南山院士是否会在18日来到武汉,医护人员感染的消息要等到什么时候才会向公众宣布。

| 义愤与追责

回溯疫情发展的这短时期(1月3日-17日),人们对有关部门的通报没能如实反映真实状况、没有及时采取有效措施组织疫情扩散感到愤慨,问责之声不觉于网络。

武汉有关部门最先的解释,是确诊标准妨碍了病例的确认速度,导致大量病例没有及时被确诊。(但通过我们的分析可以看到,这种说法并不能解释15日之前的零通报。)之后又有武汉市领导表示,地方政府只有获得了授权,才能发布疫情。随后又有领导表示:内心充满“内疚、愧疚、自责”,如果能“随着病例的增加”,在12、13日采取更严格的防控措施,事情应该会有所不同。

社交媒体上,也有评论者将矛头指向专家,指责专家不断地对外宣称没有发现人传人证据,误导了政府,误导了大众。

后来,官方和国家高级别专家组专家的一致回应是:“这是一种全新的病毒,一开始人们对它知之甚少,因此需要一个加深对其了解的过程。”

然而,挡我们越是了解一线医生在疫情早期的经历和感受,就越能够看到,这个“加深了解”的过程,是怎样被人为地拖长了:

随着接诊越来越多的类似病人,越来越多的医生从临床看到不同寻常的肺部病毒感染,而且人传人的迹象也越来越明显。但多数医生们不再敢公开发声,“怕被警方传唤”。

当初正是这份处理八名“违法人员”的警方公告,犹如一道紧箍咒套住了众多医生。(财新)

这样一场突如其来的疫情,对任何政府、任何行政体系来说,都是严峻的考验。但如果我们有一个更开放的言论环境,当体制运转出现问题时,至少可以有一种纠偏机制,让问题更早暴露,引起各个部门、各级政府的重视,更大的灾难也许就可以避免。

就这次疫情来说,一线医护人员是疫情早期最灵敏的触角,也是抗击疫情的最直接力量。发现疫情的是他们,战斗在一线的是他们,处境最危险的也是他们。但他们的声音却被严密地阻断了,最终导致医护人员成为这场灾难中付出了最大代价的群体。

李云华向财新记者透露,1月6日,新华医院的一位呼吸内科医生就出现异常现象,肺部CT显示有一小块阴影,呈现磨玻璃状。这位医生并没有接触过华南海鲜市场。当天新华医院院方召集各科室负责人开会,科室主任传达院方指示,不得把相关情况泄露给外界,尤其不能告诉媒体。从1月6日开始,科室负责人反复向医生强调,“不造谣不传谣,以免造成社会恐慌”。“这种状况一直持续到1月20日。”李云华说。

医生病了,无人认账,显然有一种“指令”在起作用。李云华透露,院方不仅不公开医务人员感染情况,甚至出台一条“奇葩规定”——本院医护人员CT检查,对于肺部不明原因肺炎待排除的,CT片子及结果一律不给本人,由科室统一交给医院内部的感染管理科。财新记者采访的武汉多位医生都透露,他们的医院也有类似规定——“检测结果不公开,阳性结果以电话通知”。(财新)

2月10日,湖北省卫建委书籍和主任你被双双免职。2月13日,湖北省委书记、武汉市委书记也被双双免职。这样的消息,似乎向大家提示了疫情防控不力的责任所在。但社交媒体上,也有人为“免职”做了这样的注释:“免职只是意味被免职人不再担任原职务,一般不具有惩罚性。”2月13日,中国驻美大使崔天凯接受了美国媒体的采访,记者问到,湖北两位高级别官员被免职,是否因为他们做错了什么?崔大使回答:在这样特殊的情况下,这种人事调整是为了给予能者更多责任,也是重任。

随着疫情爆发、受控,又逐渐被遏制,早期疫情信息披露不及时的问题,仿佛渐渐淡出了人们的视野。然而,只有还原真相,只有真正了解究竟是什么让举国上下付出了如此巨大的代价,我们才能汲取教训,避免未来的灾难发生。

这次疫情让我们看到,作为世界第二大经济体,作为拥有14亿人口的国家,在这个高度依赖协同的庞大而复杂的系统中,“牵一发而动全身”已经远远不是一个比喻。如果没有信息透明机制让各部门相互协助、又接受监督,在危机面前,任何一处的失职、腐败、不作为,都会让整个系统付出昂贵的代价。

哨音

2月7日晚上九点半,李文亮医生去世的第二个晚上,武汉市内响起了哨音和喊声,困守家中的人们用这种方式来纪念这位去世的医生。

人们纪念的并不只是李文亮。李文亮让成百上千的”死亡病例“有了一张鲜明的面孔:一位80后,工作之余追剧逛街,爱吃炸鸡腿,一位丈夫,一位儿子,一位父亲,期待着即将到来的第二个宝宝,嫌爱乐维“好贵”。他就像我们身边的某一个人,或者,他就像我们自己。

他是8位“造谣者”之一。人们为他感到不平:如果他的声音不被压制,也许疫情会在早期就被控制,也许事情不会发展到如此严重的底部。媒体也因此称他为“吹哨人”。

他就像一个缩影,一个黑色的悲剧寓言,在他生命的最后几周里,一步一步地提示着我们错过的额每一个机会,每一个节点:12月30日,武汉错过了他的“哨音”。1月12日,当他重症入院的时候,正在调研的专家爱“错过了”他的病例。那个时候,没有人知道一位医生正躺在ICU的病床上,心里在想:“通报怎么还在说没有人传人,没有医护感染”。

但愿,千百位逝者付出了生命代价换来的教训,不会被我们最终错过。

2月7日晚上,当哨声和喊声在武汉城中响起的时候,也许,每个人心里都会闪过一些疑问:究竟是谁,在什么时候,因为什么原因,做了一个什么样的决定,让上千万人今晚在这里坐困围城?又究竟是在哪一个瞬间,李文亮医生和成百上千的人,不可挽回地与生的机会擦肩而过?

对这些问题的追索和回答,才是我们对逝者最诚挚的纪念,也是我们对生命的守护和祈愿。

翟鹏霄

2020年2月23日,上海

PS,写下这个日期的时候,方才意识到,武汉封城一个月了。

评论请前往 2049BBS.xyz(已被墙)

本站已被屏蔽,分享到墙内时请转本文的 GitHub 原始页面 1月3日-17日,病毒“沉寂”的15天,或者查看可直连的镜像 网站。文章版权归原作者所有。此处收录仅供存档研究,不代表本站立场。